Als Hohe Schule werden heute in der klassischen Reitkunst, aber auch im Dressursport, die Lektionen der hohen und höchsten Schwierigkeitsgrade bezeichnet. In so mancher Literatur wird vor „künstlichen Verzerrungen der natürlichen Bewegungsfolge“ gewarnt, die nichts als „schlechter Zirkus“ seien, wobei es aus meiner Sicht heutzutage in so manch‘ großem Dressurviereck eine Menge „Verzerrungen“ von Bewegungsabläufen gibt.

Klar ist, dass keine Lektionen – auch nicht die der Hohen Schule – aus einem Pferd „herausgeritten“ werden können, die im Pferd nicht von Natur aus angelegt sind. Diverse Lektionen sind, zumindest in ihren Ansätzen, in Augenblicken der Erregung, im Kampf oder im Spiel zu beobachten, auch wenn sie als Lektion schließlich in längerer Abfolge ausgebildet werden (z. B. Piaffe, Passage, Spanischer Schritt und Serienwechsel kommen in langen Reprisen in der Natur nicht vor). Dazu später mehr.

Ende des 15. bzw. zu Beginn des 16. Jahrhunderts lebte die Hohe Schule neu auf und verbreitete sich rasch über ganz Europa. Sie fand ihre Zentren vor allem an den Fürstenhöfen, wo sie auf Tradition und einen höchstentwickelten Sinn für das Zeremonielle traf. An allen Adelshöfen waren Reitanlagen eine Selbstverständlichkeit. Im Einflussbereich des Herrschers standen Stallungen und Reitbahnen und wurden dem Palast gleichgestellt. Dies beeinflusste das Zeremoniöse der Schulreiterei. Dies trifft in erster Linie auf den Kaiserhof in Wien und dem für die klassische Reitkunst so bedeutungsvollen Mittelmeerraum zu. Ein Habsburger trug die Krone des Heiligen Römischen Reiches, ein anderer residierte in Spanien und war zugleich Herr Neapels, und zwischen beiden und ihren Ländern strömte der ständige Austausch von Gütern ideeller und materieller, wirtschaftlicher und kultureller Art – und eben auch Pferde. Die Spanische Hofreitschule, obwohl in Österreich beheimatet, hat ihren Namen daher, dass hier zu Anfang iberische Pferde zum Einsatz kamen, was in vielen Lipizzanern auch heute noch gut zu erkennen ist.

Interessant im Zusammenhang mit dem Begriff „Hohe Schule“ auch das Hinterfragen der Begriffe „Schulpferd“ und „Schulgangarten“:

Kennzeichen eines Schulpferdes in diesem Zusammenhang ist seine „Fähigkeit, sich zeitweise bis zu einer Selbsthaltung versammeln zu lassen, bei welcher vorderes und hinteres Beinpaar je die Hälfte der Last zu tragen hat, und die so weit geht, dass bei einzelnen Lektionen die Hinterhand den überwiegenden Teil dieser Last, wenn nicht sogar ihre Gesamtheit willig und elastisch federnd aufnimmt“. Diese Schulpferde (= Lehrpferde) haben also nichts zu tun mit den ausgebundenen, abgestumpft dahinschlurfenden Pferden in so manch einer heutigen Reitschule, diese vollständig ausgebildeten „Professoren“ hatten vielmehr die Aufgabe, immer neue Generationen guter Reiter heranzubilden. In der Spanischen Hofreitschule Wien gibt es sie noch, die „echten“ Schulpferde.

Zu einem Höchstmaß der Durchlässigkeit kommt in der Hohen Schule noch die Kadenz, definiert als „taktmäßiges, erhaben-getragenes und dabei flüssiges Treten in den abgekürzten und Schulgangarten“, also der „gesteigerte Ausdruck in der Versammlung“. Will heißen: in jeder Grundgangart gibt es neben der versammelten Variante auch noch den Schulgang, in dem die heute bekannte Form der Versammlung noch einmal gesteigert wird.

Man unterscheidet in der Hohen Schule zwischen den „Schulen auf der Erde“ und den „Schulen über der Erde„, zu denen die Schulsprünge und die Erhebungen zählen. Die Fachliteratur und die einzelnen Lehrstätten der klassischen Reitkunst führen Lektionen gleichen Namens teilweise unterschiedlich aus.

Berühmte Hofreitschulen gab es beispielsweise in Versailles oder in Kopenhagen. Das heute als Marstall bezeichnete Gebäude in München war nur das Reithaus der Hofreitschule (ein Nachfolgebau des am Hofgarten gelegenen alten Turnierhauses, das 1822 abgerissen wurde); der gesamte ehemalige Münchner Marstall wurde im Zweiten Weltkrieg zerbombt; der jetzige „Marstall“ ist eine Fassadenrekonstruktion. Die heute bekannten Hofreitschulen sind:

Die älteste und wohl bekannteste ist die 1565 gegründete Spanische Hofreitschule in Wien, die ursprünglich der reiterlichen Ausbildung der kaiserlichen Familie diente. Hier stehen ausschließlich Lipizzanerhengste. Neben den Schimmeln sind immer ein oder zwei Braune (selten Rappen) vorhanden, sie sind sozusagen die Glücksbringer. Ausgebildet werden die Pferden ausschließlich in der klassischen Dressur nach den Lehren François Robichon de la Guérinières. Seit 2010 gehört „die Spanische“ zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

An der 1973 gegründete königlich-andalusische Reitschule – Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre – in Jerez de la Frontera / Spanien werden die iberischen Pferde in der Doma Clásica ausgebildet, in den Vorführungen werden aber auch die Doma Vaquera und unterschiedlichste Gespanne vorgestellt (Doma = Dressur, Clásica = klassisch, Vaquero = Rinderhirte von Vaqua = Kuh). Gegenüber der extrem disziplinierten Arbeit mit den Lipizzanern in Wien scheuen sich die spanischen Reiter in den Vorführungen in Jerez nicht, eine enorme Lebensfreude und Begeisterung auszustrahlen. Da wird gut gelaunt über den einen oder anderen Taktfehler oder eine etwas engere Halshaltung der Pferde auch mal großzügig hinweggesehen. Einige wenige Reiter und Pferde dieser Hofreitschule nahmen bereits in der Dressur bei olympischen Spielen teil.

Die portugiesische Schule der Reitkunst – Escola Portuguesa de Arte Equestre – ist seit 2015 in Belém (Lissabon) beheimatet. Sie wurde 1979 gegründet, hat aber eine „Vorläuferschule“ aus dem 18. Jahrhundert, die Academia Equestre da Corte Portuguesa. Sie hat sich der Pflege der Hohen Schule mit iberischen Pferden verschrieben, überwiegend sind hier meist braune Altér Real zu sehen.

Die berühmteste Reitschule Frankreichs, der Cadre Noir in Saumur, wurde 1814 als reiterliches Ausbildungs- und Elitekorps des französischen Militärs gegündet. Die Rittmeister trugen zur Unterscheidung von anderen Ausbildern eine schwarze Uniform, die der Reitschule den Namen gab. Heute ist der Cadre Noir ein Reiter- und Ausbildungskorps, dessen Aufgabe die Pflege und der Erhalt der französischen Reitkunst ist. Im Rahmen dieser Aufgabe bildet das Corps sowohl Reitlehrer als auch hervorragende Reiter aus, die zum Teil auch erfolgreich im Sport in allen reiterlichen Disziplinen zu sehen sind.

Entsprechend den militärischen Vorgaben bilden die Möglichkeiten von Voll- und Warmblütern (z.B. Selle Francais, Anglo-Araber) die Grundlage für die reiterliche Ausbildung, die sich an den Lehren François Bauchers orientiert. Die vom Cadre Noir gezeigten Schulen über der Erde haben deshalb zwar oft gleiche Namen wie die der Spanischen Hofreitschule, unterscheiden sich in der Ausführung jedoch grundlegend von ihnen. Zudem ist hier nicht nur die Dressur, sondern auch Spring- und Geländereiten Gegenstand der Ausbildung.

Und dann gibt es da ja auch noch die Fürstliche Hofreitschule Bückeburg – ein Pferdemuseum im historischen Marstall und Reithaus von Schloss Bückeburg. Die Gebäude wurden zwischen 1609 und 1622 erbaut und beherbergten bis in die 1950er Jahre die Reit- und Fahrpferde der Fürsten zu Schaumburg-Lippe. 2004 wurde die Hofreitschule renoviert, um darin die Reitkunst des Barock und die alten Rassen der Barockpferde einem breiten Publikum zu veranschaulichen. Dies tun Wolfgang und Christin Krischke das ganze Jahr über in diversen Veranstaltungen auf höchst unterhaltsame Weise.

Kommen wir nun aber zu den Lektionen. Wie gesagt, wird in der Hohen Schule zwischen „Schulen auf und Schulen über der Erde“ unterschieden. Zu letzteren gehören auch Erhebungen (z. B. Levade) und die Schulsprünge. Für die Erläuterungen (und Bilder) bitte auf den Link klicken.

Schule auf der Erde

- Galopppirouette

- Galoppwechsel von Sprung zu Sprung (gilt an der Spanischen Hofreitschule nicht als klassische Lektion, wird aber gezeigt)

- Passage

- Passagetravers

- Piaffe

- Piaffepirouette

Schule über der Erde

Es gibt drei Varianten der Pirouette, die je nach unterschiedlicher Nützlichkeit geritten wird:

Die gestandene Pirouette ist zu vermeiden, da sie die Spurtschnelligkeit und damit die Ringfertigkeit des Pferdes behindert und die Hinterhand schleppen lässt.

Die kleine Pirouette ist die schönste Zier eines gerittenen Pferdes und die große Pirouette der immer wieder notwendige Beweis der Durchlässigkeit.

Als „Arbeitspirouette“ bezeichnet man eine noch nicht vollständig gesetzte, auf größerem Kreis gerittene Pirouette, in noch größerer Form ist es dann eine Travers-Volte im Galopp.

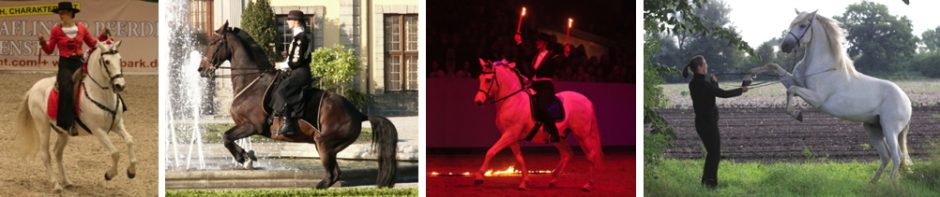

Die heutige Form der Galopp-Pirouette: Lusitano Negócio am Langen Zügel, Hannoveraner Fàscino unter dem Sattel, Negócio mit Halsring an der Hand

Die Passade ist eine Bahnfigur, die in verschiedenen Tempi des Galopp geritten wird. Es handelt sich um eine Art langgezogene Acht an der Bande entlang und wird von den Meistern so geritten: Im Tèrre á Tèrre beginnt am Anfang der langen Seite die Passade, das Pferd springt sodann in der Carriere an, um am Ende der Bahn wieder ins Tèrre á Tèrre aufgefangen und in drei bis sechs Sprüngen einer halben Pirouette in Courbetten gewendet zu werden. Aus dem Zweitaktgalopp der Courbette springt das Pferd dann wieder in die Carriere, wobei es die Hand gewechselt hat. Am Ende der Bahn folgen Tèrre á Tèrre, halbe Pirouette in Courbetten und Carriere und so fort.

In der Wiener Hofreitschule ist die Passade ebenfalls eine Bahnfigur, jedoch wie folgt: Renvers parallel zum (aber nicht auf dem) Hufschlag, vor der Ecke eine halbe Volte in der Traversbewegung, auf dem Hufschlag zurück im Travers.

In der Levade wird das gesamte Gewicht des Pferdes von der Hinterhand getragen, während sich die Vorhand in einem Winkel von ca. 35 Grad vom Boden erhebt. In dieser Stellung verharrt das Pferd für einen Augenblick.

In die Pesade (auch Pessade) erhebt sich das Pferd schneller und (deutlich) höher als in der Levade – in einem Winkel von weit über 45 Grad zum Boden.

Waldemar Seunig bezeichnete die Pesade als “mißlungene Levade”…

Diese Übung wird im französischen Saumur als Courbette bezeichnet, hierbei allerdings erreicht das Pferd durchaus auch mal einen Winkel von bis zu 90 Grad zum Boden…

Gestandene Kapriole: Das Pferd streicht mit den Hinterbeinen möglichst weit nach hinten/oben, während die Vorderbeine am Boden bleiben.

Diese Übung wird im französischen Saumur als Croupade bezeichnet.

Zu früheren Zeiten äußerst nützlich im Nahkampf…

Als Carriere bezeichnet man den harten Ansprung zum starken Galopp:

Auch die Carriere ist, wie alle Schulsprünge, der Natur abgelauscht –

Hannoveraner Fàscino auf der Weide

Lusitano Negócio, Carriere freihändig mit Banderillas

P.R.E. Joya, ausdrucksvolle Carriere (hier schon eine Vorstufe zum Hankensprung)

Das Erheben der Vorhand beim Durchparieren nennt man Falkade:

Im Tèrre á tèrre (auch Redopp) springt das Pferd einen flachen Galopp mit wenig Raumgewinn in zwei Takten, eine Art Schaukelgalopp. Die Vorder- und Hinterbeine setzen zeitgleich auf, können jedoch leicht seitlich versetzt voneinander auf den Boden kommen. Tèrre á Tèrre kann auch seitlich gesprungen werden.

Das Mezair ist die zierlichste Gangart des Schulpferdes – wie Tèrre á Tèrre, nur erhabener und langsamer – in der es vorwärts, seitwärts und rückwärts paradieren kann, ohne die Fähigkeit zu verlieren, jederzeit zum Verteidigungssprung oder der beschleunigenden Carriere bereit zu sein. Hier fußen Vorder- und Hinterbeine genau nebeneinander auf.

Im Repoulon vollführt das Pferd eine Wendung um die Vorhand in 2-Takt-Sprüngen. Anderen Quellen zufolge wird dies als Redopp bezeichnet, die Pirouette im Tèrre á tèrre um die Vorhand; das Repulon ist ebenfalls eine Bahnfigur im Tèrre á tèrre mit Pirouetten und Carriere, wie die Passade auch.

Für viele der „alten“ Lektionen sind verschiedene Begrifflichkeiten vorhanden, was sicher auch mit der Schwierigkeit von Überlieferungen, Übersetzungen und dem Deuten des damals noch raren Bildmaterials (meist einzig in Form von Kupferstichen) zusammen hängt.

Die Sarabande ist ursprünglich ein kreuzförmiger Talisman, nach der man schon im Mittelalter einen Tanz in Kreuzform benannte. Die Sarabande in der Reitkunst wird von allen Meistern mit großer Ehrfurcht beschrieben. Das Pferd geht in taktreinen Courbetten zunächst einige Meter vorwärts, dann einige Meter rückwärts, dann einige Meter zur Linken, dann zur Rechten und anschließend rückwärts und wieder vorwärts, um wieder dort anzukommen, wo es die Sarabande begonnen hat (damit beschreiben die Hufspuren des Pferdes letztlich ein Kreuz).

Vielen Dank an Christin und Wolfgang Krischke (Fürstliche Hofreitschule Bückeburg), die mir bei den Lektionen-Beschreibungen mit Rat und Tat zur Seite standen!

Fàscino beherrscht – sicherlich als einziger For-Pleasure-Sohn weltweit…? – neben sämtlichen „regulären“ Lektionen (außer Einerwechsel): Tèrre á Térre, Mezair, (die „alte“) Courbette, Carriere, Falkade, Pesade, in Glücksfällen auch Levade, gestandene (und nicht ganz so sicher gesprungene) Kapriole und einige Galoppsprünge rückwärts (extrem reizvoll!!). Zudem ist er in der Lage, in ungeheurer Vielfalt Lektionen miteinander zu kombinieren, so z. B. Carriere aus der Piaff-Pirouette oder eine Galopp-Pirouette eingebaut in eine Passage-Traversale…

Joya zeigt großes Talent für Terre à Terre und alle Varianten von 2-Takt-Sprüngen und generell für alle Bewegungen auf der Hinterhand – so auch für die Laurcourbette:

P.R.E. Joya – Laufcourbette an der Hand, am Langen Zügel und frei.

P.R.E. Joya – Laufcourbette an der Hand, am Langen Zügel und frei.

Rechts Laufcourbette unter dem Reiter, Paris 2012

(ein Reiter der Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre)

.

Merke: je versammelter die Lektion geritten werden soll, um so größer muß in Pferd und Reiter die Vorwärts-Idee sein! Eine Versammlung, die über den Zügel erzielt wird, ist keine Versammlung. Versammlung kommt immer aus der Kraft der Hinterhand. Somit macht eine Verstärkung im Prinzip auch erst Sinn, wenn die Versammlungsfähigkeit gegeben ist. Der beste starke Trab kommt aus der Passage – und sollte sich auch jederzeit in diese zurückführen lassen.

Ein Pferd, was dieses Verkürzen und Strecken seines Körpers im Gleichgewicht beherrscht und sich auf „kleinstem Raum tummeln“ kann bei leichtester Zügelverbindung (oder ohne…) – das ist für meinen Begriff das „klassisch“ ausgebildetete Pferd.

**********************************************************************************

nach oben —————— zur Startseite